取材日記

イタリア研修日記【9】~ビチェリンという飲み物~

チョコレートから今度はコーヒーについての話になります。

トリノという都市

今回の視察旅で絶対行きたかった都市がトリノでした。

近年ではトリノオリンピックでその名を記憶されている方も多いと思いますが、その歴史は古代ローマにまで遡ります。

イタリア王国の首都であった史実も持ちながら、一時は近代化の波に遅れ衰退した一幕もありました。

しかし、工業都市として舵を切ると都市として見事な復活を遂げます。

今ではその歴史ある街並みと共に、「イタリア第4の都市」として発展を続けています。

トリノのカフェ巡り

そんなトリノには古くからあるカフェも非常に多く、「一日トリノを歩き倒す!」と意気込んでいったのでした。

朝からたくさんのエスプレッソと菓子をほおばり、摂取したカロリーは歩いて消費!と巡り倒した一日。

「このクロワッサン一本勝負で日本でお店出来るんじゃないか!?」というものや、毎日何百杯もカフェを入れ続けてきたバリスタさんたちの立ち姿や、トリノ発祥のチョコレート菓子まで目一杯楽しみ学びましたが、その魅力は悲しいことに一日では到底全てを味わいきれなかったと思います。

再訪必至!

トリノの名物「ビチェリン」

トリノには世界的に有名な飲み物があります。

その名は「ビチェリン」。

店名を冠したその飲み物は、エスプレッソとチョコレートリキュール、生クリームの3要素からなる温かいコーヒーカクテルとでもいいましょうか。

想像はたくさんしましたが、こればっかりは「本場で飲まないと、なんも言えねぇ」というものになるのです。

伝統のカフェ「アル・ビチェリン」

そのお店・「アル・ビチェリン」は、トリノ市内にある他の有名かつ歴史あるカフェの重厚感とは違い、拍子抜けするほど小体な店構えでした。

でもここに途切れることなくお客さんがやってきます。

やっとこさ着いた興奮もそのままにビチェリンをオーダー。オープンなカウンターで作る、のではなく、裏からうやうやしく運んでくるのですよねこれが。。

ビチェリンの味わいと思うこと

そんなビチェリン、率直な感想としては “富士山”のようなもので、その心は「一度も飲まぬ(登らぬ)バカ、二度飲む(登る)アホ」、あれ?自国の名物を自虐するのはいいけど他国にはブラックジョークが過ぎてしまうのかな??

要するにめちゃめちゃ美味しいから是非是非みなさんも!!とまで驚いたものではなかった、のですが(汗)、しっかりと「一世を風靡した味とその歴史」に想いを馳せながらいただいてきました。

濃い目のコーヒーに生クリームをフロートさせる飲み方というのはいろんなところで見られるスタイルで(都内だと銀座・ランブルのブラン・エ・ノワールが思い出されました)、そことトリノに関係の深いチョコレートリキュールを加えることで、「これぞトリノ名物!」となったのだと想像します。

見た目も味も美しい飲み物なんて早々生まれるものではなく、その当時は大変センセーショナルだったのでしょう。

そういった歴史を感じることもまた食文化の素晴らしいところですね。

これはフォローではなく本音でそう思っています!

料理人としての夢

自分の作った料理やお菓子が全世界に知られる。

この世界に携わる者としてはこれほどの喜びはないのではないでしょうか。

そんな「代表作」を夢みつつも、そればかりに囚われることなく、自分の本分と天命を全うしていきたいと思います。

- 2025.02.28

- 12:35

- コメント (0)

イタリア研修日記【8】~バルサミコの本質とは ~

使い方に困る!? イタリア土産の定番

「イタリア旅行のお土産でもらって「えーと、どう使うのかな」ランキング」があったとしたら、上位入賞が間違いないのは “ドライトマト”と “バルサミコ酢”だと思います(笑)。

ドライトマトはそのまま食べるには固すぎる(乾きすぎている)し、バルサミコはお酢だからドレッシングかしらっつってもなんか味が決まらないのよね、じゃあどう使ったらいいのかしら、分からないのよね、と台所の片隅でそういう食材がシクシクと泣いてはいないでしょうか!?

バルサミコの本場・モデナ

今回訪問したモデナという町はなによりもバルサミコ酢の本場として有名な場所です。

本物のバルサミコには厳格な製造方法の決まりなどがあって、熟成にはとても長い年月がかかり大変貴重なものです。しっかりとした組合の基準をクリアしたバルサミコは「入れる瓶のサイズ・形」も統一されており、これは「デザインで勝負しないように(=味で勝負しなさい)」という意味なのだとか。

買う側として安心な視覚情報でもありますね。

チョコとバルサミコの相性

前回トルタバロッツィのことを書きましたが、そのときに「チョコとバルサミコ」の組み合わせについて少し触れました。

いかにもモデナらしい組み合わせの発想というか、

「だよな、自然とそういう組み合わせは生まれるよな」

と、これも一つの地産地消な食文化だと思ったのです。

「え?チョコにお酢?」と思いましたか?では「チョコと、とても濃厚な葡萄ソース」だとどうでしょう?違和感はなくなったと思いませんか?

要は「バルサミコの本質とはなにか」をどう捉えるか、だと思います。

もちろん人によってさまざまな解釈がありますが、私が思っているのは「ワインでは成し得ない、非常に濃縮&熟成した葡萄の持つ深~い味わい」こそがバルサミコだと思っています。

バルサミコの使い方

ということはつまり、「若くて手頃な価格のバルサミコはしゃばしゃばした(文字通り)お酢なわけなので、その質を補うために「小鍋で煮詰めて(≒濃縮&熟成したような状態に持っていって)使うと、美味しく使いやすい」とか、ヴィンコットという「熟成とかはしてないんだけど、濃縮した葡萄って美味しいよね」という商品が生まれていたりするんですね。

ただこれはすごく極端な解釈でもありますので、これが正しいオンリーワンでは決してないです。

バランス良く読んで頂けると幸いです。

新たな発想を生む組み合わせ

食材の本質をどうとらえるかでアプローチの仕方は違ってきますし、そこも面白さの一つだと思っています。

チョコレートという「甘くて濃厚で美味しいお菓子」に対して、とても似通った要素を持つ上質なバルサミコが合わないわけはないんですね(しかもそこに果実感と酸味がプラスされるなんて!)

ということは「バニラアイスにチョコレートソースがけ」が美味しいように「ミルクジェラートにバルサミコ」も“あり”なわけです。

チョコいちごが美味しいように、バルサミコいちごも美味しい。お肉の赤ワイン煮込みがあるように、お肉のバルサミコ煮込みがあってもいいわけです。

そうやって食材を組み合わせていくことが新しいひらめきを生むのだと思います。

バニラアイスと相性探し

余談ですが、市販のバニラアイスが各メーカーさんから出ています。

一見同じようなバニラアイスでも、なにかと組み合わせると、「合う合わない」って結構あるんです。

例えばビスコッティと一緒に食べるときに「スーパーカップはあれだな、爽はこんな感じなのか、なになに牧場しぼりは、、」と、それぞれ結構違います。

バルサミコをかけて食べても、ビスコッティとはまた違った相性が発見できました(必ずしもハーゲンダッツが優勝ではないのです(笑))。

そういった「相性探し」も日常の小さな楽しみ方として是非比べてみてください。

- 2025.02.28

- 13:04

- コメント (0)

イタリア研修日記【7】~門外不出のチョコタルト~

「門外不出」「一子相伝」というのはなかなか人の心をくすぐる効果があるもので、どこかミステリアスな、トレジャーハントな響きを感じずにはいられません。

モデナ近郊の町・ヴィニョーラ

中部イタリアはモデナの近くに「ヴィニョーラ」というさほど大きくない町があります。

ここのお菓子屋「ゴッリーニ」は、「門外不出のレシピ」のチョコレートケーキ【トルタ・バロッツィ】でその名を全国に知られているのです。

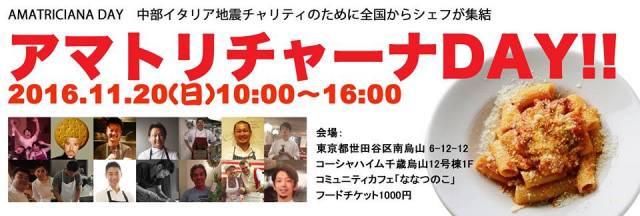

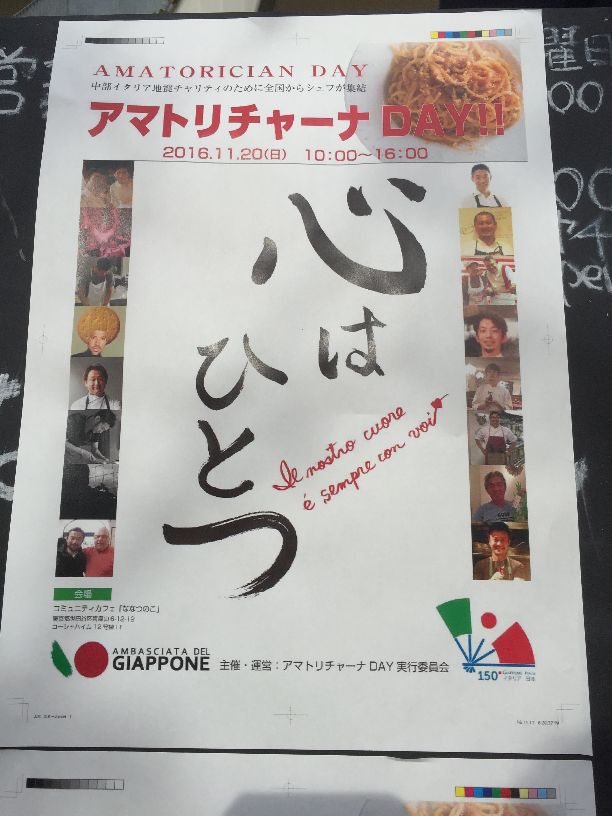

とはいえ私は知らずじまいだったのですが、「アマトリチャーナDAY」という毎年参加させていただいているチャリティーイベントの、そこで知り合ったシェフ仲間たちからこのお菓子を教えてもらいました(といいながら既に持っていた書籍にもしっかり書かれていたんですけどね。読書百遍です。。)

「その地域でしか食べられないなんて!食べたい!食べたい!」と思ってみたものの、ヴィニョーラという町は決して近いわけではありません。

移動には結構な時間と労力を使ってしまいます。労力は決して厭わないのですが、限られた日程、はたしてそんな計画でいいものだろうか。

少し思案しました。

イタリアは「食べ物の季節」や「地域性」を(日本より)大切にしている国だと思っています。

通年食べられることを良しとしない。

どこでも手に入ることを求めない。そこに力を注ぐなんて無意味。

それよりも「今」「この場所に生きる」ことを大切にしましょうよ、という感性が根底にあるように感じます。

なので私も、このお菓子だけのために貴重な1日を移動に費やすことはやめて、「モデナに行くけど、取り扱っているお店があったらご縁。たぶんあるんじゃないかな。でもはっきりした情報が得られないな。。」くらいの気持ちでいくことにしました。

ご縁があったらひょっこり買えるし、買えないときはヴィニョーラまで行って「臨時休業」とかも(イタリアなら十分)ありえるわけです(笑)。

美食の都市・モデナ〜サン・ビアッジョとの出会い

バルサミコが有名な、美食の都市の一つです。

駆け足の滞在でしたが、良いお店にたくさん出合うことができた、良い思い出の都市です。

「ああ、それなら “サン・ビアッジョ”ね」と即答。行く前から「そこが正解(=間違いなく良いお店)なのだろう」と確信に近いものを感じました(老舗サルメリア(ハム・サラミなどのお店)で訊いたのですが、ここのチッチョリ・フレスキがまた初体験の美味しさで。。)。

ここではたくさんの美食に触れ刺激をいただいたのですが、はい、ありました、トルタ・バロッツィ!

購入したトルタと一緒に優しい店員さんとパチリ、でご勘弁。。(参考サイト)

トルタ・バロッツィの味わい

味の感想です。

小麦粉を使わないタイプのチョコレートケーキです。

そこにコーヒーやナッツの味わいを巧みに入れ、「濃厚かつホロホロ」といった仕上がり。

「ここに微量の酸味があったらさらにいいんじゃないか~?」と思ったりもしますが、ここで今日の持論。

「これが一番!」というチョコケーキやチーズケーキって、実は無いと思っています。

なぜか。

ケーキにはそれぞれの「役割」があるからです。

ケーキの役割とは?

ラーメンに例えてみます。

「これが味噌ラーメンの最高峰」とはなかなか言えないですよね。

味噌にも種類があるし、超濃厚だったり、旨みを入れつつ後口軽やか、みたいな味噌ラーメンだってアリなはず。

その是非は土地柄だったり気候だったり、「いつ食べるか」だったりの食べ手にかかってきます。

だからよろしくないのは「(このケーキより)もっと濃い~やつを私は知ってるぜ!(=だからこのケーキは一番ではない)」という判断。

その方向よりも、「このケーキはこのお店にとってどういうポジションにいるのか。4番バッターなのか、(フルーツ系を支える)軽やかな2番バッターなのか、それを監督(パティシエ)は分かって打順を組んでいるのか」などを考える方が楽しいと思っています。

そうすると、このトルタバロッツィには “バルサミコ”という強力な相棒が(モデナという町には)近くにいるわけで、チョコタルトに上質なバルサミコ、という素晴らしい組み合わせが生まれるわけですね。

ぜひ一度味わってほしい!

機会があれば是非必食のケーキです。

チョコとバルサミコについては次回でも少し触れたいと思います。

- 2025.02.28

- 13:21

- コメント (0)

イタリア研修日記【6】~ビスコッティ考察その2~

ビスコッティの老舗といえば、自他共に「アントニオ・マッテイ」の名前が挙がることでしょう。

イタリア好きな方たちにとっては、美しいイタリアブルー(アズーロ)のパッケージでその存在を覚えているかもしれません。

つい最近、フィレンツェ中心地区にこのマッテイのミュージアムが出来たということで行ってきました(本当に街中にあるので、最初気付かず素通りしてしまったくらいです)。

中ではお店の歴史、ストーリーやパッケージの変遷などが展示されていて、ビスコッティに親しくない人にとっては「ふーん」な内容ですが、私にとっては(流行りの)聖地巡礼のような気分(^^)。

壁紙にもビスコッティの絵がデザインされているなど、さすがイタリア人、センスがいい。。

贈答菓子としてレベルを上げるために「缶の入れ物」のことがとても気になる我々ビナーシェですが、可愛らしい缶デザインもたくさんあって参考になりました。

私が最初に食べたマッテイのビスコッティは、今とは明らかに異なるレシピや仕上がりになっていて、最近はチョコレートやピスタチオなども材料に取り入れているようです(昔からあったらすみません)。

赤や緑の鮮やかな袋も綺麗だと思いましたが、どうやら最新情報ではまた本来の「アズーロ」カラーのベースに全体を戻す(統一する)予定だとか。

肝心の味に関しては、負けていないと思いつつも、先駆者への敬意と共に学ぶべきところを見逃さないように1種類1種類大切に頂きました。

原理主義・至上主義にとらわれない姿勢

何に対しても原理主義や至上主義に陥るのはよくないと思います。

TPOもそうですし、それぞれに良さがある中で、自分の立ち位置をどう獲得するか。それがとても大切だと思います。

もちろん、ビナーシェは一番美味しいビスコッティ、その席を目指しています。

でも、一番を目指すことと、他を排除する気持ちを持つことは全く違います。

いろんなタイプがあっていいし「自分はこう思ってこう作っている」という“明確な想い”が食べ手であるお客様に届くことが大切です。

「想いの言語化」の重要性

だからこそ、自分の考えを分かりやすく言語化する能力は、たとえシェフであっても重要なのだと思います。

SNS等で個人が“発信者”になり得る現代においてはなおさら「想いの言語化」は重要になってきているでしょう。

作り手が発信するメッセージには、伝聞でも伝わる分かりやすさと本質をとらえている必要があると思うのです。

イタリアの職人に認められる日を目指して

「一番になりたい」という気持ちと「みんな違ってていいじゃん」という気持ちは両立できます。

ビスコッティという菓子の発展、イタリア菓子の発展、ひいては贈答菓子全体の発展に広げていきたいですね。

いつかマッテイの職人さんたちにもビナーシェのビスコッティを食べてもらえる日がきますように。

絶対「美味しいじゃねえか」と言わせたい。

- 2025.03.17

- 11:20

- コメント (0)

イタリア研修日記【5】~「ジトっとしたお菓子」たち~

マカロンはお好きですか?

みなさんは「マカロン」はお好きですか?

私の世代(40代)が子供の頃、ああいったお菓子はまったく見ることがありませんでした。

今では「高級なフランスのお菓子」としてだいぶ浸透しているような気がします。

もう一度訊くのですが、マカロンはお好きですか?

マカロンの奥深さと「ジトっとした」食感

マカロンの主材料はメレンゲ、アーモンドプードル、砂糖と、いたってシンプルです。

シンプルだけれども奥が深いお菓子で、「間にクリームをはさむ」ことで一大革命が起き、現在の形に至りました。

なぜ2度も「お好きかどうか」をお聞きしたかというと、あの「ジトっとした」食感は、日本ではあまり例えようがなく、苦手な人もいるのでは?と思ったからです。

日本はどちらかと言えば「キレのある」甘さを追究していたように思います。

イタリアの「ジト系」お菓子

そんな「ジト系」のお菓子ですが、フランスと同じヨーロッパのイタリアにも、もちろんたくさん存在します。

今回私が食べた中でも、「リッチャレッリ」「ブルッティ・マ・ブオーニ」「アマレッティ・ディ・モデナ」など、本当に色々あるんですね。

イタリアのお菓子は「しっかり甘くて美味しい」タイプのお菓子たちです。

(話が脱線しますが、昔テレビを見ていたら「甘くなくて美味しい」なんていう食レポをする人がいました。そういうの聞くと「そんなわけないだろ、『甘さがちょうどよくて美味しい』んだろ!と思わずテレビにツッコんでしまいます 笑)

和菓子との違い

よく言われることですが、和食はみりんや砂糖等”料理に甘みを使う”分、デザートの甘さは控えめ、イタリアは”料理に甘味を使わない”分、デザートはしっかり甘くする傾向にあるようです。

またこれらイタリアの「ジト系」お菓子では「メレンゲ」が活躍します。

卵白を泡立てただけのシンプルな素材ですが、そのわりに和食・和菓子でメレンゲを使う技法はあまり発達していません。(卵白を使う技法はあるのですが、メレンゲとなると伝統的な日本食ではあまり使われていないと思います。)

あれだけ一つの素材に対して掘り下げまくって引き出しまくってありとあらゆる方面の食べ物に昇華する日本なのに、この点は不思議です(お米や大豆を例にすると比べ物にならないですよね)。

これは私の考えですが、きっと「ガスの普及」※が影響しているはずです。

江戸時代、鎖国により産業の発達が欧米と異なった日本では、ガスを燃料とする技術の導入が遅れました。

オーブンやコンロなどの調理熱源の発明や普及も遅れ、それをベースとした調理技法の発達が中世においてはあまり無かったのだと思います。

もしオーブンが江戸時代に導入されていたら、どんな食文化が生まれていたのでしょうか。

今回の視察では、この「ジト系」の美味しさも改めて感じることができました。

一歩バランスを間違えると「甘っ!!」と日本人に拒絶されかねないこれらのジト系お菓子。

しかし日本にこれだけマカロンが広まったことを考えると、きっとまだまだ広がる土壌はあると思っています。

※編集者注:

メレンゲは、ガスが普及する前の17世紀に既に考案されていた技法です。

そのため、ガスの普及がメレンゲの調理技法の発達にどの程度影響を与えたかについては、分かりませんし、明確な資料もありません。

しかし、メレンゲのような「泡立て」や「均一に焼く」といった、経験や体力を必要とする難しい技法が普及するために、ガスオーブンや電気器具など、新しいエネルギーの導入が大きな影響を与えたことは確かです。

なぜ日本でメレンゲのような技法が発展しなかったのかについて、正確な考察は歴史家に任せるべきでしょう。ここではあくまで筆者の個人的な意見としてご覧いただければ幸いです。

石窯オーブン、薪と石炭、対流熱と反射熱で「均一に熱を加え」「カリッと焼き上げる」欧州

かまど、薪と炭、直火、蒸気で「下から局所的に熱を加え」「ふっくら蒸し上げる」日本。

調理技法がそれぞれ独自に発展していったことは興味深いですね。

編集者S

- 2025.03.17

- 13:49

- コメント (0)

イタリア研修日記【4】~パンフォルテなど(スパイス考察)~

スパイスの利いたお菓子から十字軍へ想いをはせる

イタリアのみならず、ヨーロッパ各地には、伝統的に「スパイスをよく利かせたお菓子」というものがあります。

フランスのパンデピス、ドイツのレープ・クーヘンや北欧のジンジャークッキー(ペッパーカーカなど)などなど。

これらの起源は11世紀の「十字軍遠征」に由来するようです。

大航海時代に「黒胡椒が金と等価で交換された」なんて話、聞いたことありますよね。

モノの価値というものは相対的なものなんだな(希少とあらば値がどんどん高騰する)と思ったものですが、十字軍遠征で西欧に持ち帰られたスパイス類はやはりその希少性と特徴的な香りと、さらには薬効まで期待できるということで大変もてはやされた、のだと思います(このあたりは想像を楽しんでください(笑))

特別な日にスパイスのお菓子

それだけ人気と希少性のあったスパイスを、せめてクリスマスなどの特別な日に楽しもうよ、ということでヨーロッパ各地で伝統菓子が発達していきました。

シナモンやクローブ、コショウにカルダモンなど、今では1年を通して身近に手に入るこれらのスパイスを、当時はとても味わい深く楽しんでいたのだろうなと想像します。

フィレンツェやシエナなどのトスカーナ州でも「パンフォルテ」や「パンペパート」など、ハチミツやドライフルーツとスパイスを混ぜて固めた(ヌガーのような)お菓子が親しまれています。

これらも少し地域が違うと呼び名や使用するスパイス、スタイルが変化します。

でもすみません、私はそこまで詳しくないので(正直者)イタリアで実際に体験した話に戻ります。

スパイスのお菓子を真剣に学ぼう

留学時代は「なんか古めかしいお菓子だなぁ。スパイス効いてるんだなぁ」くらいであまり深く追わなかった私。

反省の弁はひとまず脇に置くとして、「イタリア人にとっての“スパイス菓子”とは、どのような味わい(香り)のものなのか」を改めて真剣に学び取りたいと思ったことが、今回の視察の目的の一つでもありました。

以下はその感想です。

このジャンルも「もっと美味しくなるのでは」と思うお菓子です(笑。

(そんなことばかり言ってる気がします)

スパイスって「香り」と思いがちですが、実は「味」にも強く作用します(香りが味に影響する、のではなく、スパイスの持つ味がつく、と私は思っています)。

だから「スパイスはこれくらいね」っていうのは「塩はこんくらい」っていうのと一緒。

塩加減って重要ですよね。同じくらい「どれだけ使うか」が繊細な分野じゃないかとあらためて思いました。

パンペパートとよく似ていますが、こちらには胡椒が入っておらず

子供でも食べられるお味。

分量や比率…さらに掘り下げるスパイスのお菓子

「このお菓子はスパイスを効かせるものよ」で思考を停止してしまうと、そこから先に向上はしません。

どのスパイスがどれだけ入って欲しいのか、この比率でいいのか、などが作り手の腕の見せ所だと思います。

そのスパイスの起源や効能、他にどんな親しまれ方をしているかなど掘っていくと、深みにはまっていくかも知れないですね(笑)。

でもなぁ、パンフォルテのジェラートとか、開発したいよなぁ。。

スパイスのお菓子:ビナーシェのラインナップ

ビナーシェでも今は「黒糖&クルミ」「黒糖&落花生(千葉県限定)」でシナモンを使用しています。

黒糖との相乗効果を狙いつつ「シナモン味にはしない」ところを狙うのは、むしろ塩加減より微妙なラインかもしれません。

今回の視察では新しく他のスパイスの魅力も知れたので、今後のお菓子作りに反映させていきたいと思います。

- 2025.03.17

- 14:27

- コメント (0)

イタリア研修日記【3】 ~恩人との再会~

ビスコッティ屋としての今の私の “イタリアの恩人”の一人・ダヴィデのことを紹介させてください。

15年前、美味しいビスコッティを求めて彷徨っていた私は、住んでいた部屋の近くの一軒のパン屋と出合います。表にはっきりとした店名はなくて、「FORNO(フォルノ)」つまり「オーブン」とだけサインがある、とても地味な構えのパン屋でした。日本でいうと「焼いてます」とだけ掲げているようなイメージでしょうか。

via Ghibellina 41/R

お客さんが4~5人も入ったら一杯のようなスペースでも、壁やショーケースにはたくさんのパンが。最初は何を買ったのかなぁ、なによりシンプルなパンが、とにかく「あれ、美味しい」という魅力を持っていたのです。

びっくりするような美味しさ、というよりは「あれ、ちょっとまって、ここのは、なんか美味しいぞ」とボディに響くような味わいという表現が近いと思います。

そのショーケースの一角には量り売りのビスコッティがありました。当然買うのですが、さほどの期待はしていなかったと思います。まさかそのビスコッティが自分の人生に多大な影響をもたらすとは思ってもいませんでした(笑)。縁とはどこに転がっていてどうぶつかるか、わかりませんね。

「ああ。このビスコッティには可能性がある」と思った私。そうなると、性分というか悪い癖というか、当然通うようになるわけです。そして「これを自分のものにしたくなっちゃう。ここで働きたくなっちゃう」んですね(笑×2)。

ある日、意を決してお店にお願いに伺いました。

「あのー、、ここのパンとお菓子が勉強したくて、、手伝わせてもらえないかな、、?」

すると、「ダヴィデ!なんかこの子勉強したいんだって!ちょっと来て!」と裏に声がかかり、出てきたのが「(めちゃかっこいいやん!)」と思わずのけぞりそうになるダヴィデだったのでした。

「おおマジか。えーと、、そしたら夜中0時にまた来なよ」と快く迎え入れてくれたのです。

パンにお菓子に、短い期間でしたがたくさんのことを学べたお店でした。

今ではなんと、市内に3店舗と拡大し、ドバイにも支店があるダヴィデのお店。私の “鼻は利いた”のですね。素晴らしい活躍にこちらも身が引き締まります。

そんな彼と再会できたのは、今回の旅の到着初日の午前のわずか30分。

ダヴィデはその日の昼にはドバイへ行かなければならず、私のフライトが遅れたら会えずじまいのぎりぎりのタイミングでした。それでも会うべきときは会えるものなのです。

明るい印象に改装したお店にはエスプレッソマシーンも入り、お客様が入れ代わり立ち代わりするさすがの混雑ぶり。そんな中でもお互いの再会をマシンガンのようなイタリア語で迎えてくれたのでした。

「シンヤにちょっと力を貸してほしいことがあるんだけど」と、ちょっと面白い(&真剣な)話も出来、またの再会を期してしばしのお別れ。

ダヴィデ、これからもよろしくね。

- 2023.11.12

- 07:58

- コメント (0)

イタリア研修日記【2】 ~ビスコッティのある風景~

正直に言うと、15年前は自分がビスコッティの専門店として起業することは全くイメージしていませんでした。

振り返ってみると、どこか「ピンときて」いたのかもしれなくて、だから町のあちこちのビスコッティを片っ端から買っては食べてを繰り返していたのかも。

こういう(町のほとんどのビスコッティを網羅する)掘り下げ方というのは住むことでしかなかなか出来なかったので、今となっては貴重な経験です。

そんな「今」、私の目にビスコッティはどう映るのかなというのは楽しみの一つでもありました。

自分のビスコッティに見慣れたせいもあるのか、「とにかく大きい!」というのが率直な第一印象。食べ応えがあるというか、軽食にもなりそうな、日本でいうと甘食をラスクにしたような、そんなイメージがより鮮明となりました。

これがイタリア人にとってのビスコッティだし、お土産などで購入される日本人にとってのビスコッティでもあります。そう考えると自分のビスコッティは「亜流」ともなりかねません。そこを「なぜこのお菓子が素晴らしいのか、なぜこの大きさ、この形になったのか」を丁寧に伝えていくことはますます重要だなと感じます。

例えば「鮨」を例にとってみます。

江戸後期に鮨は庶民のファストフードとして人気を博しましたが、マグロのトロは「脂のノリが下品」として、猫のエサとして扱われていました。赤身の鉄分の味が粋とされ、季節や保存の関係でヅケが生まれていきます。

戻り鰹より初鰹を好んだのも、出始めの赤身の味を江戸の庶民は好んだのですね。

しかしそこからすごいのが、「この鮨という食べ物は、この大きさでいいのか(当初はおにぎり大だったようです)。一口で、ネタとシャリとのバランスが取れ、握り方はシャリがほぐれるように、キッツケは、、、」と進化・深化していったのです。おそらく当時の鮨と今の鮨を比べて、当時の方が美味しいという人は多くはないだろうと想像します(そう思いませんか?)。

ビスコッティの今の立ち位置は、私から見るとまだ「進化中」だと思います。

特徴的な形に目がいきがちですが、味としてはやはり私は自分のスタイルに自信を持ちました。

まだまだ「革新」を興すには至ってませんが、近い将来の「新しい贈答菓子の選択肢」としてブレイクできるよう頑張ってまいります。

(ビスコッティ考察はまだまだ続きます。今日はこの辺で)

- 2023.11.12

- 08:01

- コメント (0)

イタリア研修日記【1】 ~14年ぶりの里帰り~

2019年4月吉日、いつのまにか(そして「とっくに」)期限の切れていたパスポートの更新を済ませ、私は羽田空港でイタリア行きのフライトを待っていました。

数えてみると実に14年振りのイタリア訪問。

前回はたしか、「20代のうちにイタリアで生活してみたい。向こうの、料理だけじゃなくいろんな文化を見て聞いて感じてそして食べてくるんだ」という想いがパンパンで(つまり他のことを後先考えず)飛び立ったように記憶しています。

現在はこうしてイタリア菓子ビスコッティの専門店を生業としております。

自分が「美味しい!」と思う基準を大切にしながら少しずつ歩みを進めている毎日ですが、どうにも自分の中の「甘いイタリア」が足りなくなっているように感じてきてしまいました。

シンプルにいうと、「イタリアのお菓子が恋しく」なってきたのです。

あの甘さ、あの香り、あの堅さやジトっとした柔らかさ・・。

それらは単なる「美味しい!」とは少し違ってもいて、人を惹きつけてやまない、一度入ったらなかなか出てこられない危険な世界の入口に立っている興奮のような、反抗しがたい衝動にも通じる感情と記憶と憧憬です。

そんな折、周囲の温かく力強いサポートにより、「イタリアのお菓子を巡る旅」というテーマで再訪が叶うことになったのです。

高揚と緊張を感じながら、ビナーシェの未来を懸けて巡ってきたイタリアの旅。

今感じたことの記録と共に綴っていきたいと思います。

先に書いておきますと、

【ものすごく勉強になりました】

勉強した内容を言葉にすることで、より具体的に自分のものとし、これからの創作活動に活かしていきたいと思っています。

写真と共に、みなさんと楽しさを共有できたら嬉しいです。

- 2023.11.12

- 08:03

- コメント (1)

【第3回】アマトリチャーナDAY!!(2016/11/20)

【カツレツ準備中】

【カツレツ準備中】

- 2019.05.19

- 11:25

- コメント (0)